Ce que la manie et le Cotard nous apprennent de la clinique infantile

Par Eva-Marie Golder

L’exercice est ardu. En effet, on observe de toute évidence des accès maniaques chez l’enfant, mais ceux-ci ne s’inscrivent pas dans un syndrome comme il se présente chez l’adulte. Pour commencer, ces accès ne s’accompagnent pas de fuite des idées. Ils sont fuite tout court. Chez l’enfant très jeune, ils sont même mouvement quasiment pur. Il grimpe aux murs. Plus tard, nous les retrouvons dans la cohorte des enfants dits hyperactifs. Mais là encore, à force de diluer la sauce, on a certes trouvé à écouler un médicament sur le marché, mais on a perdu de vue la rigueur psychiatrique. Les TDAH ont bon dos.

Et le Cotard alors ? Quelle idée, de venir avec ce syndrome dans le cas des enfants ! Et pourtant, j’ose avancer l’hypothèse que la mort subite du nourrisson y renvoie. Cotard, Catatonie ? Y aurait-il un endroit où ces deux phénomènes mortels se rejoindraient ? Par exemple dans la clinique infantile où l’on ne peut pas observer un délitement de la structure, mais un impossible traçage ? Pour qu’un bébé puisse s’accrocher à la vie, il doit être accroché à des signifiants. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, il y a cette expression courante qui parle de la « sphère familiale ». On en parlera, en effet, de cette funeste topologie.

Vous comprenez que je m’avance sur un terrain glissant.

Chez les enfants, l’affaire se corse parce qu’à part mes collègues pédopsychiatres, bien des praticiens n’ont jamais eu de formation psychiatrique et encore moins une formation à l’observation systématique de l’enfant et au recueil des signes remarquables. Qui plus est, chez les enfants, cela sent tout de suite le soufre. Le diagnostic de psychose, notamment, est vécu comme un verdict par beaucoup, alors qu’il doit d’abord nous orienter dans la marche à suivre pour un traitement. C’est bien parce qu’on ne veut pas voir qu’ont pu surgir les troubles de toute sorte. Pas pour le bien des enfants, du reste.

Dans les supervisions, pour clarifier ce dont il est question, je demande de plus en plus souvent que l’on m’énumère des signes et qu’on les étaie avec des extraits des notes des séances. Ah, les notes de séance ! J’en demande beaucoup. J’exige même qu’on les prenne au plus tard, comme le préconise Winnicott, dans les 24 heures après la séance. Cela prend autant de temps que la séance elle-même, mais combien de fois, l’on découvre seulement avec l’écriture, ce qui a valeur de signe, et ce que nous-mêmes avons induit par notre positionnement, nos questions. Sans écriture, nous n’avons que des approximations et une interprétation imaginaire qui comble ce que les aspérités et trous d’une séance charrient du réel de l’enfant. Au moins, avec les notes, nous disposons d’une base sur laquelle revenir pour vérification.

Chez l’adulte un syndrome psychotique est constitué et on peut en énumérer les signes, délinéaments et nouages. Il a son architecture. Chez l’enfant, nous sommes confrontés à un frayage. Des signes faisant penser à une psychose peuvent être repérés, mais ils peuvent tout aussi bien disparaître plus ou moins rapidement : l’enfant grandit, il bénéficie d’une aide psychanalytique, ou encore, les parents eux-mêmes font un travail analytique ; autant de raisons d’une évolution favorable. Le tressage des discours des uns aux autres donne une unité indissociable, dans laquelle l’élément discursif de l’enfant fait scansion par rapport aux autres : c’est à proprement parler lui qui en fait l’interprétation. A bon entendeur salut !

De cette particularité de la séance avec un enfant et ses parents est née la pratique du script que dans notre groupe de recherche nous affinons peu à peu. Il nous permet, à défaut d’avoir le mot à mot du verbatim, tel que l’école de Ste Anne en dispose pour la clinique des adultes, de produire un « mot à mot » aussi fidèle que possible. Nous développons très progressivement ce que nous appelons « didascalie » et qui comporte la description du comportement de l’enfant, entendu comme manifestation qui nous est adressée, mais qui ne peut pas – encore – passer par le discours. De fait, un enregistrement audio ne suffirait même pas, tant il est vrai que le travail avec un enfant suppose le mouvement et le déplacement. Plus un enfant est jeune, ou plus il y a probabilité d’une psychose, plus une séance est mouvement, impliquant les corps. Décrire le mouvement, rendre compte des faits comme des paroles, est une tentative d’établir une base à partir de laquelle une interprétation comme fait clinique peut s’envisager. Comment dire que je viens de passer une séance avec un enfant assise par terre avec lui, ou tournant autour de lui parce que je lui cours après, ou encore, le bloquant contre moi, parce qu’il ne peut me parler que lorsque mes bras font camisole de force ? Voilà une des raisons de la didascalie.

Cette particularité de la pratique avec un enfant pose évidemment une question de lecture et d’interprétation. Autant on peut affirmer que les signes cliniques renvoyant à une psychose peuvent être lus à partir de la classification des aliénistes, autant on ne peut pas assimiler la psychose infantile aux syndromes psychiatriques chez l’adulte. Il y a certes quelques constantes, mais l’enfant est baroque. Partant de là, une double lecture devient nécessaire. Au repérage d’éléments de clinique psychiatrique doit répondre la lecture analytique qui s’attache davantage aux modalités d’expression selon les registres liés au mode de refoulement ou à la topologie des corps et de l’espace en relation. L’un ne va pas sans l’autre. Pas de Sujet sans Autre incarné dans la lecture de la clinique infantile. C’est bien là l’écueil majeur qui peut induire la causalité si on n’y prête pas attention. Cette même difficulté de la lecture en psychiatrie infantile a amené les auteurs de « La psychiatrie infantile », Ajuriaguerra, Diatkine et Lebovici et leurs collègues, à avoir recours aux notions analytiques, aux observations psychomotrices. Ce n’est donc rien de nouveau, le manuel date déjà, mais il reste d’actualité. Avant eux, Winnicott le disait déjà.[1]

Nous avons ainsi – éventuellement – quelques signes. Et après ? Il y a une hypothèse à formuler qui va nécessairement avoir une influence sur les modalités de travail avec l’enfant. Après, leur nouage en termes de dynamique, c’est l’affaire de la psychanalyse. Deux lectures se rencontrent donc, psychiatrique et psychanalytique. Les signes, les hypothèses cliniques et le transfert. Le signe et le signifiant. A cet endroit précis, la lecture du trait du cas, telle que Marcel Czermak la propose, intervient pour notre recherche comme appui essentiel. Pour compliquer encore les choses, évidemment, le trait du cas chez l’enfant se différencie du trait du cas chez l’adulte

Car, seulement chez l’enfant névrosé, on repère une continuité du trait du cas d’une séance à l’autre. Chez l’enfant psychotique, le trait du cas peut changer de séance en séance, de personne en personne ; c’est même un des signes de psychose à vérifier dans la durée…. et qui, in fine, peut être considéré comme trait pour lui.

Qu’est-ce que donc tout cela a à faire avec le titre que j’ai donné à ma conférence ?

Beaucoup. Et doublement. Y a-t-il le syndrome maniaco-dépressif chez l’enfant ? Certains le prétendent. J’ai trouvé un texte de 1972 sur la « maladie maniaco-dépressive juvénile » sous la plume de Feinstein et Wolpert à propos du cas d’une fillette qu’ils ont suivie depuis l’âge de 3 ans et 1/2.[2] A vrai dire, dans leur texte je vois davantage une pathologie de la « sphère familiale », dans le sens topologique du terme, et quelques signes de dissociation chez l’enfant. Les auteurs ont attribué l’oscillation de l’humeur à ce grand syndrome de la PMD et ont tenté un traitement au lithium. Son succès les a confirmés dans leur hypothèse. On voit que l’inversion du diagnostic qui prévaut aujourd’hui n’est pas récente.

Pour ma part, je doute de ce que ce syndrome puisse être repérable chez l’enfant. J’ai choisi un autre angle de lecture de la question. J’ai été en effet frappée dans mes recherches pour ces journées d’octobre par la présentation que certains auteurs font de la détérioration mentale chez certains psychotiques. J’ai choisi deux grands textes que je vais lire à ma manière, pour essayer de poser la question dans le cadre de la clinique infantile. L’un est de Cotard à propos du syndrome du même nom, de 1882, dans le texte du « délire des négations » et l’autre est celui de Kraepelin sur la « folie maniaque-dépressive », datant de 1913. Je vais en faire une lecture légèrement décalée. Il suffit de les lire à l’envers pour repérer comment se fait le frayage pulsionnel chez l’enfant, comment le mécanisme du langage peut s’enrayer, et à quel endroit/moment, l’enfant bute. Dans le cas des syndromes psychiatriques, il s’agit d’une dynamique de désintégration, tandis que dans le cas des enfants, la dynamique est inverse : c’est celle d’un frayage. Il n’en reste pas moins que les différents points donnent une chronologie, qui, lorsqu’on la lit en sens inverse, indique la manière dont l’enfant peut se saisir des éléments de son monde dans la construction des représentations.

Prenons Cotard[3] et ses 6 points:

0 prodrome : perte de la vision mentale

1) Anxiété mélancolique

2) Idée de damnation ou de possession

3) Propension au suicide et aux mutilations volontaires

4) Analgésie

5) Idées hypocondriaques de non existence ou de destruction de divers organes, du corps entier, de l’âme, de Dieu, etc

6) Idée de ne pouvoir jamais mourir

Renversons les 6, voire 7 points de Cotard, appliquons-les pour l’enfant de 0 à 2 ans :

1) absence d’idée de mort, mais possibilité immédiate de mourir (mort subite)

2) absence d’idée d’organe, mais organisation du langage par le truchement des organes mis en fonction par le discours… de l’Autre. Possibilité d’arrêt brutal du fonctionnement d’un ou de plusieurs organes, blocage de sphincters, non-investissement de la bouche, « fermeture » des yeux, des oreilles

3) possibilité d’une totale analgésie (autisme)

4) absence de notion claire de danger, mais manifestations paroxystiques d’angoisse (néantisation ?)

5) idées « kleiniennes » de culpabilité-à naissance du rapport différencié à l’A/autre du fait de la perception de la séparation d’avec lui, la question du Sur-Moi

6) cauchemars, phobies

7) construction du fantasme, $<>a

Les 6 points de Cotard soulèvent la question de l’objet et sa place pour un sujet, pour aboutir à une totale équivalence du sujet avec l’objet sous forme de déchet.

Le paradigme topologique du syndrome de Cotard comme sphère sans trou, ainsi que le propose Marcel Czermak est particulièrement utile dans la lecture des signes chez l’enfant. Pour ce dernier, la perception de l’altérité et de la séparation ne se fait que progressivement, à la faveur des déceptions et inadéquations inhérentes à la relation mère-enfant. Au départ, il s’offre en objet à ce désir, cherche à le combler, tout comme il comble avec cet a/Autre ce qui lui manque à lui, en le rendant objet à son tour. Il y a une logique du plein-vide, une pulsion non spécifiée, des trous sans bords, pas de coupure, pas de référent. Un objet baladeur. Un univers cherche à se refermer sur lui-même, l’Autre est « incorporé » dirait Klein. Mais, et les fantasmes de crocodile si fréquents chez l’enfant le montrent bien, l’inverse est vrai tout aussi bien, comme le rappelle également Lacan dans le Séminaire sur la relation d’objet. Les angoisses de dévoration sont classiques, tant que le signifiant phallique ne vient pas les pacifier. Rien d’étonnant donc, que les cris du nourrisson peuvent évoquer l’angoisse de mort. Il est cependant important de différencier nettement ce fonctionnement « en sphère », normale chez un nouveau-né, mais préoccupant plus tard, lors de la première rencontre avec une famille et leur enfant. Quand on reçoit des tout petits, on voit bien que les limites sont floues. La particularité de ces entretiens qui renvoient à ce modèle se situe dans une absence d’échange entre l’enfant et le/les parents présents, un ensemble de discours en parallèle ou en « radio pirate », sans adresse, et un discours parental parlant de l’enfant à la troisième personne, sans jamais l’impliquer directement. Cet univers tarde à, ou ne peut pas, se phalliciser, ni s’organiser en fantasme pour cet enfant en permanente recherche de bords, ce pour quoi, du reste, il s’emploie à me convoquer dans le meilleur des cas en séance même. A la perte de vision mentale chez Cotard, répond ici l’impossible construction du monde en représentations. Dans l’autre cas, lorsque l’enfant ne trouve pas de place dans l’échange, je parle de relation sphérique, l’enfant comblant comme objet le trou du manque dans une sphère unique. Marcel Czermak souligne que lorsque « cet objet n’a[it] pas été soustrait par la découpe phallique induite par l’opération du Nom-du-Père [et] le corps s’offre alors comme ballon – enveloppe générale de l’univers – pouvant se transformer en objet lui-même, à évacuer de l’univers pour y faire trou. En somme, le syndrome de Cotard est la structure la plus épurée de ce qui est un corps psychotique. […]…un corps non euclidien manifestant qu’il ne manque rien au réel, fors le manque lui-même. »[4]

Sur le plan des nouages/tressages, il conviendra de repérer, comment ce déficit d’imaginaire et l’absence d’articulation avec le symbolique pourrait se différencier de ce que je vais essayer de relever comme arêtes saillantes du fonctionnement maniaque tel que le décrit Kraepelin[5].

Prenons les énumérations de Kraepelin :

Dans son article de 1913, il regroupe tous les signes sous la forme suivante dans le chapitre « signes psychiques » de la manie :

1) aperception (Auffassung) affaiblie

2) attention instable

3) conscience troublée, « ce n’est pas le vrai monde »

4) mémoire par moments embrouillée

5) pouvoirs de fixation affaiblis

6) souvenirs erronés

7) troubles sensoriels en rapport avec l’humeur du patient

8) cours des représentations : confusion par fuite des idées

9) éventuels épisodes de délire ou d’agitation extrême

Il y rajoute les « signes physiques » :

1) altération du sommeil

2) altération de l’appétit, crises de dipsomanie

3) altération de la sexualité, recherche compulsive de liaisons, exhibitions

Il est intéressant de noter que ce qui vient en premier chez Cotard, la perte de la vision mentale, c’est-à-dire, l’atteinte de la représentation, arrive en dernier dans le syndrome décrit par Kraepelin : les représentations sont atteintes et deviennent purs objets linguistiques s’enchaînant de manière métonymique ou par assonances. Kraepelin note les signes physiques seulement dans un second temps, et davantage dans le contexte du tableau clinique complet. Le corps y est impliqué de manière différente du Cotard, il n’est pas « parlé » sur le mode hypocondriaque, il est agi.

Comme le souligne, Marcel Czermak, le résultat final est le même dans la manie et le Cotard : plus d’Autre, plus de sujet, il reste l’objet. Ce que le mélancolique dit, le maniaque l’est, rappelle-t-il. Prenons le tout premier point de Kraepelin : l’aperception. Le traducteur de la version française reprend ainsi le mot de « Auffassung » de l’auteur, terme, selon lui très proche de la notion Wundtienne de Aperception. Comme toujours, l’allemand est une langue corporelle, ce que le français ne peut pas facilement rendre par la traduction. « Fassen » veut dire saisir, et « auf-fassen » veut dire, s’en saisir, s’emparer, au propre et au figuré ; le sens figuré implique effectivement une intégration de la perception dans un ensemble préexistant de représentations organisées. Ce phénomène se perd dans la manie pour faire apparaître le signe majeur : la fuite des idées, avant qu’elles ne s’abolissent à leur tour dans l’agitation extrême. Kraepelin construit donc son recueil de signes en fonction du sort réservé à la perception qui se détériore progressivement en perdant sa pertinence au fur et à mesure de l’évolution morbide du patient.

Tout en étant très proches quant à la question de l’objet, les deux « déconstructions » mettent l’accent différemment sur l’articulation de celui-ci à la dimension symbolique allant se défaisant. Pour Cotard les éléments imaginaires sont décrits de manière certes délirante, mais leur articulation en discours permet à celui qui écoute d’y retrouver une certaine cohérence, folle, certes, mais logique à sa manière. Chez Kraepelin, c’est la cohérence qui se défait. On pourrait ainsi supposer que les nouages ne sont pas les mêmes : je laisserai à Elsa Quilin le soin d’en faire la démonstration.

Nous connaissons chez l’enfant les deux mêmes défaillances, défaillance de l’imaginarisation ou bien pauvreté extrême ou articulation brouillonne des représentants sans référent symbolique, voire encore agitation corporelle quasiment pure, à l’image des décharges motrices qu’on observe chez les nouveau-nés. Les forclusions ne sont pas les mêmes, comme le dirait Jean-Jacques Tyszler. Comment systématiser ces signes ? Chez l’enfant la double lecture est indispensable, y compris pour établir un diagnostic psychiatrique.

Autant Cotard que Kraepelin n’avaient aucun doute quant à l’origine organique de ces syndromes, autant leur manière de les traiter sur le plan théorique comporte de grandes différences. Pour Cotard, c’est une position de principe, pour Kraepelin, cette position est longuement étayée par les différentes recherches sur les signes physiques et biologiques.[6]

Il est rejoint en ceci par le courant dominant en matière de recherches en psychopathologie actuel, pour autant que le préfixe « psycho- » ait encore sa pertinence en la matière. En effet, depuis les années 1980, les théorisations dites psychiatriques excluent de plus en plus la dimension psychique pour se focaliser exclusivement sur la notion de « troubles », dont celui de l’hyperactivité pourrait, selon certains, être repérable dès les premiers mois de la vie. D’où les préconisations de dépistage précoce…de la délinquance[7] et les interventions pharmacologiques et rééducatives, conditionnantes. La plasticité du cerveau permet une adaptabilité, dont on abuse de plus en plus dès le premier âge.[8] Des recherches plus ou moins biaisées ont fait l’essor de la Ritaline que l’on sait. L’enfant surstimulé devient objet de gratification pour l’adulte, il doit apprendre au plus vite et au plus tôt, cependant que d’autres sont simplement laissés à un des multiples écrans qui remplacent si bien les nounous. De plus en plus de parents se font porte-paroles de la publicité disant que la télévision et les jeux vidéo précoces sont formateurs pour les petits, leur apprennent à parler. La preuve, puisque ces chaînes pour petits existent, c’est que c’est fait pour eux. Ils ignorent évidemment l’intention de préparer au plus vite le futur consommateur en occupant les parts de cerveau disponible. En apparence, ces enfants sont occupés et laissent les parents tranquilles. Sauf que nous les voyons ensuite en consultation pour troubles divers et variés, tous plus ou moins agités, mais sans aucun rapport, évidemment, avec leur environnement, puisque tout est génétiquement déterminé. Parce qu’à l’école, ces enfants se lâchent. Donc pour les calmer on leur donne…un excitant.

L’affaire n’est pas récente, comme l’attestent les écrits critiques de Nicole Dopchie[9] en 1968 et une conférence tout aussi circonspecte d’Ajuriaguerra de 1972. Les deux auteurs insistent sur les imperfections méthodologiques tendant à attribuer l’ensemble du syndrome hyperkinétique à des dysfonctionnements cérébraux, alors qu’aucune recherche sérieuse ne l’a démontré. Comme on n’a rien trouvé, on a incriminé un dommage cérébral minimal, le Minimal Brain Dysorder. Le médicament marche, donc c’est dans le cerveau. D’ailleurs, qui est premier, l’œuf ou la poule ? Ajuriaguerra[10] rappelle que dès 1925, Wallon a insisté sur l’interdépendance entre émotion et caractère, corps biologique et corps psychique. L’agitation de l’enfant n’est pas une invention récente !

Ce qui est intéressant et qui permet des rapprochements entre ces entités pathologiques, ce sont les signes que l’on relève pour déterminer une TDAH. Ils sont du type moteur, une instabilité pouvant aller jusqu’à des formes « choréiformes » (Prechtl), mais affectent également la perception, l’attention (donc l’aperception de Wundt), le comportement (par éparpillement, instabilité de l’humeur, intolérance à la frustration), la capacité à organiser les faits et pensées dans le temps et l’espace, à les hiérarchiser. L’ouverture à toutes les stimulations empêche la concentration nécessaire à l’organisation des apprentissages. Les auteurs des années 60 notent une tolérance importante de l’entourage familial à cette agitation tant que l’enfant est petit et qui n’est alerté que lorsqu’il est stigmatisé par l’école.

D’abord, toute agitation n’est pas un symptôme. L’enfant a comme premier mode d’expression le mouvement, qui prend donc une part active dans la conquête progressive du langage. Chez les enfants entre 0 et 12 mois, on observe très vite, comment chaque geste, d’abord involontaire, puis maîtrisé, constitue la base du vocabulaire relationnel. Mais pas d’enfant sans mère, sans parents. Le style est celui qui répond à l’adresse.

Les modalités d’expression sont différentes, moins systématisées, mais le désordre fondamental est le même, lorsqu’un enfant ne trouve pas le support phallique pour organiser ses représentants en fantasme. Le monde pénètre l’enfant agité au lieu de s’offrir comme à lui comme support à l’exercice de la pensée, quand il ne l’avale pas tout bonnement. Comme le dirait Kraepelin, « ce n’est pas le vrai monde », puisqu’il ne tient pas, se dérobe à eux au gré de leur agitation, leur rend la vie familiale infernale et les fait mettre au ban de la vie scolaire. Pour les uns c’est l’envahissement par les sensations, pour les autres par les images, pour d’autres encore, la logorrhée tient lieu de pseudo-échange avec un entourage qui ne sait pas comment s’orienter dans ce flot de paroles, s’il ne les écarte pas simplement comme pur babillage enfantin. La pulsion ne trouve pas de support, puisque dans l’immédiat de la satisfaction exigée – et trop souvent obtenue – c’est la pulsion en tant que quêteuse d’objet cause du désir qui est affectée de négation. Sujet et objet restent alors confondus, « il y a du blabla, mais qui n’accroche rien, ce qui rend indistincts le réel et l’imaginaire, deux ronds fous de ce que celui du symbolique a sauté. », dit Marcel Czermak.[11] Plus l’enfant avance en âge, plus le pronostic est réservé.

Là se situe le point de clivage entre deux formes d’agitation : celle qui fait appel, et celle qui tourne à vide. Toutes les formes d’agitation ne s’équivalent pas, même si le DSM les ravale toutes au même terme. Ces deux formes sont repérables dans deux types d’échange bien distincts au premier entretien. Pour l’heure, je les caractérise par deux expressions un peu lapidaires : la relation du type sphérique et la relation du type torique.

Dans un premier entretien, on entend assez vite si les échanges incluent ou excluent l’enfant. S’il est interlocuteur, même si par ailleurs il y a présomption de psychose, le concernement des parents par rapport à sa difficulté est de bon augure. Il y a interlocution, adresse. Les deux discours s’enchevêtrent alors, à l’image du double tore. L’enfant va tôt ou tard se débrouiller pour montrer l’endroit où il bute dans le discours de ses parents, l’endroit où il ne comprend plus, l’endroit où la question de l’objet se pose pour lui ; cela permet de circonscrire la question dans le transfert, en séance même.

Les différents discours peuvent s’exclure mutuellement dans les cas extrêmes, parfois même les deux discours du père et de la mère, l’enfant errant alors en particule libre dans un espace qu’il risque d’explorer de manière quelque peu mouvementé. L’enfant tourne au propre comme au figuré comme un objet autour de ce ou ces discours dont il est support sans subjectivité, tout en cherchant à combler, quitte à être l’objet-déchet, un dire dans lequel ni le sujet, ni l’objet ne trouvent à s’écrire. Cela devient une seule sphère – ne dit-on pas couramment et sans en entendre les résonances sinistres, la « sphère familiale » ? – inentamable ici, qui plus est.

La complexité des situations est telle que je ferais l’hypothèse d’un double trait du cas : celui de l’enfant et celui de la famille dans son ensemble. Il y a en effet des particularités qui dépassent le trait propre de l’enfant et qui renvoient directement à la position des parents par rapport à la question de la castration. Recevoir l’enfant seul, dans un deuxième temps, permet de clarifier avec lui ce dont il se fait porteur. Pour l’enfant psychotique il n’y a pas nécessairement de lien apparent entre les séances. Dans les entretiens suivants, nous aurons donc à dégager la logique de ces discordances. L’enfant névrosé, de son côté, construit son discours dans une logique historicisante, avec une causalité. La forme topologique qui convient pour ce dernier dans son rapport à ses ascendants, est le double tore. A l’endroit où les deux tores se touchent, il est possible de repérer le signifiant du transfert dans une famille donnée. Pour ces enfants, il y a une constance du/des objets. Même sans la présence physique de ses parents, l’enfant névrosé les convoque dans l’articulation de son fantasme.

Il n’y a pas d’intersubjectivité, mais il y a inter-action. La difficulté de l’enfant est clairement déterminée par le type d’interaction qu’il a avec son entourage. C’est la raison pour laquelle, sauf lorsque l’enfant demande à être reçu seul ou lorsqu’il est près de l’adolescence, je le reçois systématiquement avec ses parents. Parfois, dès le couloir, on observe la position qu’il occupe pour ses derniers. Au plus tard, dès les premières minutes de l’échange, nous pouvons distinguer ces deux formes d’interaction, sphérique ou torique. Dans le premier cas de figure, l’enfant est exclu comme sujet du discours de ses ascendants. Il zone à côté. Comment va-t-il se débrouiller pour m’impliquer moi, dans ce qui se passe ? De l’allure que va prendre son agissement dépendra le repérage de l’appel. Il existe toujours à minima. L’enfant n’est jamais pure agitation. Dans le deuxième cas, ses productions scandent ce que les parents racontent et permettent, si ce n’est pas immédiatement, alors dans la ou les séances suivantes, d’articuler ses propres productions dans un ensemble signifiant pour cette famille précise. Dans ce cas, les deux surfaces toriques, établies par l’échange entre l’enfant et les parents et par l’entremise du transfert avec l’analyste, s’emboitent et présentent des points de contact, dans lesquels apparaissent très nettement des objets appelés à devenir signifiants du transfert. A cet endroit précis, le travail de tressage, comme je l’appelle dans le cas des enfants, fera certainement apparaître des différences de passage des brins imaginaire, réel, symbolique.

Pour l’heure, je me limite à faire des tresses représentant pour chaque brin un des intervenants dans l’échange. Les accidents de ce tressage nous indiquent l’endroit où l’enfant ne peut plus se situer. Nous avançons pas à pas. Un exemple illustrera, comment je procède pour faire apparaître les effets de l’interlocution.

J’ai choisi de vous amener quelques bribes d’un travail avec un enfant qui a fait un véritable accès maniaque lors de la première séance avec moi. En tout, j’ai pu voir ce petit Enzo de 3 ans ½ trois fois, accompagné à chaque fois par quelqu’un d’autre, pour constater que j’avais à chaque fois à faire à un autre enfant. En premier, il vient avec le grand-père, puis avec son père, et enfin avec sa grand-mère. En première séance, il explose, dans la seconde, il est assis tranquillement sur les genoux de son père et ne parle pratiquement pas, mais dessine. Dans la troisième séance, il vient avec sa grand-mère. Il est calme, dessine, mais lorsqu’il parle, le discours est décousu, voire comporte des formes de néologismes holophrastiques.

Revenons à la première séance :

Le trait saillant de cette séance est un fonctionnement en parallèle du grand-père et de l’enfant. Pendant que le premier se plaint de son petit-fils disant que l’école le rejette pour agitation, celui-ci s’agite effectivement, comme un animal en cage, cherchant à grimper aux murs. Cela ne s’arrête que lorsque je le bloque des deux mains. Il me regarde alors systématiquement et me dit en écho de ce qu’il a dû entendre maintes fois : « regarde-moi (dans) les yeux ! Mieux que ça !» Quand je lui dis alors, en réponse : « Et ensuite ? », il ne sait plus quoi dire. Dans les yeux/les yeux : un trouble persiste quant à ce que chacun de nous présents en séance a entendu. Cela pose la question du statut du regard et des yeux, comme objets. Dès que je m’adresse à l’enfant, le grand-père continue sa litanie à l’adresse des stagiaires comme si la personne à qui il parle, n’avait finalement peu d’importance. L’enfant est extrêmement sensible aux écarts d’atmosphère entre le grand-père et moi, et lorsque je hausse le ton pour le faire cesser de parler à la cantonade pendant que je m’adresse à son petit-fils, l’enfant cherche à me frapper. Il illustre ainsi son drame de n’être jamais écouté par celui qu’il protège contre moi et qu’il aime, en même temps qu’il n’est pas sans apercevoir que ce grand-père ne l’écoute pas avec bienveillance.

Face à cette situation d’un paradoxe extrême, cette agitation apparaît comme un véritable accès maniaque. De tout son corps, cet enfant fait savoir qu’il ne peut rien dire, parce que le statut de la parole comme tranchant et comme adresse n’est pas reconnu. Il n’a pas de point d’insertion subjective, n’a rien à dire à qui ne s’adresse pas à lui.

Pour Enzo, la question n’est pas centrée sur le trait phallique, mais sur le trait unaire, la nomination, son point d’insertion dans le Réel. Il est à proprement parler sans lieu, corps agité dans un espace sans contours pour lui. Pas de représentation, pas de fantasme. Pure monstration, écholalie de paroles qui s’imposent à lui. Des représentants psychiques erratiques, s’accrochant comme mots, morceaux réels au regard qu’il exige de moi, de mes yeux, plus précisément. Pas de circuit pulsionnel. Enzo est pur objet agité, dévoré par la grande gueule qui l’engloutit, cet espace qui tourne autour de lui de manière vertigineuse et dont il essaie d’atteindre les bords dans un mouvement désespéré et incessant. Sphère familiale funeste.

L’enfant est radicalement différent avec son père, qui l’accompagne pour la deuxième séance. Il reste tout le temps assis calmement sur les genoux de celui-ci et dessine.

Je dois empêcher le père d’intervenir pour montrer comment faire. Il n’aime pas du tout le noir qu’Enzo prend spontanément et lui propose de prendre des couleurs. L’enfant se laisse faire. Sur une autre feuille, c’est le rouge qui envahit pareillement la feuille. Il continue avec des petits traits sur une troisième feuille, se colorie les mains, se fait gronder par le père. Le hasard montre que ses doigts impriment la couleur sur la feuille. Il me laisse lui montrer comment faire. Une relation s’établit. Le père se plaint de la désobéissance mais décrit des situations qui montrent que personne ne résiste à l’enfant.

Pourquoi il vient : la crèche l’a demandé. A l’école, c’est pareil : il se fait punir pour sa turbulence.

Pourquoi il vit chez les parents : c’est compliqué avec un enfant, ça coûte cher. Il veut s’acheter un appartement, faire des économies.

La mère : bonne jusqu’à sept mois, puis elle est partie. L’enfant ne l’a vue que 4x en deux ans. Aucun appel depuis octobre 2011. Elle veut bien voir l’enfant, mais avec lui : « C’est toi et l’enfant ou rien. » Quand Enzo a un an, le père a encore une fois essayé de vivre avec elle, mais n’a plus confiance. Elle déteste sa belle-mère. En filigrane, on entend l’attachement entre le père et sa propre mère. D’ailleurs, il fait tellement enfant qu’on a l’impression qu’il a amené son petit frère.

Il y a une relation de parole entre le père et Enzo, mais l’enfant n’est sûrement pas dupe du glissement qui s’est opéré entre les générations. Quelle place pour chacun ? A quel prix, la mère a-t-elle été éliminée ?

De corps, l’enfant est calme. L’envahissement du dessin par les traits, dans un mouvement incessant, cette préférence si mal vécue par le père pour la couleur noire, tout cela n’est pas de bon augure : il ne s’agit plus de l’exploration du traçage comme on peut l’observer chez les enfants entre 18 et 24 mois. C’est bien d’envahissement qu’il s’agit. Néanmoins, l’agitation n’est plus corporelle, elle est figurée. Il y a une première tentative d’écriture.

Je vois l’enfant une troisième fois, avec la grand-mère cette fois-ci. Le rapport avec cette dernière est étonnamment positif. L’enfant est calme, mais sa participation à l’entretien prend encore une allure différente : une forme d’écholalie erratique, scandant les dires de la grand-mère avec des remarques qui m’amènent à faire préciser l’histoire familiale. Comme pour le père et le grand-père, tout ce qui concerne la mère est systématiquement évacué. L’enfant se hasarde à parler de prison et d’hôpital. La grand-mère esquive.

Pendant que la grand-mère parle, il dessine, comme avec son père. L’élément nouveau est un assemblage de couleurs gaies, vives au départ, puis, au fur et à mesure que la séance avance, il les recouvre d’un vert plus foncé. Cela envahit à partir de l’angle inférieur droit et ne s’arrête qu’à l’interruption de la séance. Les jaunes et orange ont pratiquement disparu.

Cette fois-ci, l’enfant fait un réel effort pour se faire entendre : il commence par raconter qu’il a mangé des bonbons. Il continue par dire que sa mère est en prison, à l’hôpital. La grand-mère balaie ce babillage comme enfantin. Mais un peu plus tard, elle raconte qu’Enzo a pris des bonbons dans un supermarché. Ils ne l’auraient vu que bien plus tard et qu’ils n’ont pas sanctionné l’enfant. Enzo est exclu du circuit d’un jugement éthique, il n’est pas supposé comprendre qu’il a mal fait. Pourtant, qu’est-ce qu’il a insisté au début de la séance pour raconter l’histoire de bonbons ! On devine que très probablement, la mère est impliquée dans des histoires de drogue, que l’enfant a compris, que son geste de voler est certainement pas sans rapport et qu’il cherche à faire réagir par son geste. Mais cela reste lettre morte. Oui, la sphère familiale dysfonctionne. La constante qui fait trait pour la famille est l’exclusion de l’enfant.

Cette exclusion est particulièrement frappante avec le grand-père. Je vais essayer de reprendre la situation du premier entretien en prenant la figure de l’alternance entre l’agitation de l’enfant, lorsque je parle avec son grand-père et la logorrhée du grand-père quand je parle avec son petit-fils. Je prends comme base une tresse à trois brins:

Enfant : rouge

Parent : noir

Praticien : vert

Les échappées de l’échange sont figurées sous forme de flips, comme les appelle Jean Brini. Le tressage normal suppose une succession toujours identique du passage des brins. Le premier brin passe toujours en-dessous du brin numéro deux et au-dessus du brin numéro trois. Le moindre écart produit un flip et entraîne un passage plus serré d’un brin sous l’autre, puisqu’il n’en reste que deux. Le rouge s’échappe, le bleu le rattrape, puis, le bleu s’échappe. Autrement dit : je parle d’abord avec les deux, puis l’enfant s’échappe ; je le rattrape, le grand-père ne supporte pas et s’échappe à son tour.

Cette modalité est assez courante dans tout entretien : on n’est pas tout le temps en échange d’une alternance parfaite. Ce qui est particulier dans la situation d’Enzo, c’est l’aspect systématique de l’échappée de l’un ou de l’autre, en alternance. C’est « ou bien ou bien ».

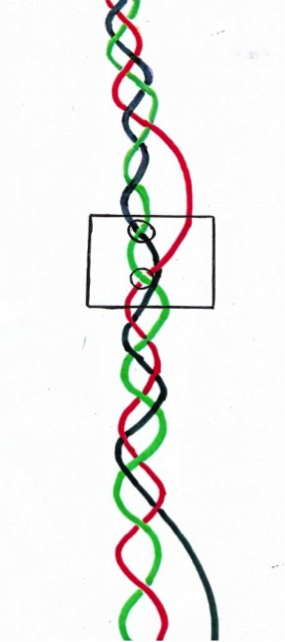

Voici deux autres cas de figure : l’enfant entre dans l’échange, l’enfant sort. Que se passe-t-il ? Lorsqu’on observe de près les brins tressés : on constate que lorsque l’un s’échappe, et que je le rattrape pour garder le lien avec lui, le troisième doit lui céder un tour : précisément quelque chose qui témoigne de la manière dont est faite une place à l’enfant dans le discours de l’autre.

Un entretien à deux se figure par une espèce de tortillon où l’un s’enroule autour de l’autre en alternance. Regardons de plus près ce qui se passe à l’endroit de l’entrée du troisième brin dans le tressage. Si je rattrape le rouge, je perds le bleu qui doit céder un tour.

Il en résulte un moment de sidération pour le brin que je lâche afin d’attraper l’autre, parfois à peine perceptible, mais qui donne lieu, à l’endroit où j’ai marqué un rectangle, à un changement de passage de brins. Dans un entretien, si je rattrape le rouge, cela est possible, lorsque le parent est concerné par ce que l’enfant amène dans l’échange. Cette observation est d’ailleurs tellement banale qu’on n’y fait attention que dans les cas extrêmes, quand cela se répète systématiquement. Insertion subjective dans le langage, insertion réelle dans l’échange hic et nunc : les deux ont un lien structural. La structure du discours est la structure du cas, encore mobilisable un temps, lorsqu’il s’agit d’enfant est jeune. Combien de fois, les parents se taisent étonnés et écoutent attentivement l’échange que je peux avoir avec leur enfant et disant qu’ils ne savaient pas qu’il avait si bien compris ce qui lui arrivait. Ils restent présents par une qualité particulière de leur silence : la tresse reste nouée.

Dans le cas de figure que je montre, la sidération de devoir céder son tour à l’enfant provoque l’écartement du grand-père qui, en l’occurrence ne cesse pas de parler, mais continue son flot de paroles en direction de mes stagiaires, en me tournant le dos. Il ne les prend pas à proprement parler à témoin, mais continue son discours, comme si l’interlocuteur n’avait aucune importance. De fait, une paire d’oreilles pourrait faire l’affaire.

Bien entendu, une telle figuration ouvre tout un champ : quel rapport entre l’agitation d’un enfant, son incapacité à la fois à surseoir à l’expression d’un besoin et la nécessaire écriture de l’objet sous le primat de la pulsion et de sa sublimation, par la médiation de l’interlocution avec un Autre référent ? Quelle écriture possible de l’agitation en termes de tressage/nouage de registres ?

Dans le cas présent, l’enfant ne dit rien, mais grimpe aux murs. Lorsque je le bloque de mes mains, il se met à m’invectiver : regarde (dans) mes yeux ! C’est comme une éructation en écho retardé de ce qu’il doit entendre à la maison, lorsqu’il n’écoute pas. Ces yeux, ce regard exigé, quel statut, sinon celui d’un pur réel ? Quand le symbolique s’abolit, l’imaginaire et le réel s’équivalent. Ne pouvons-nous pas dire que dans l’échappée des brins appartenant à l’enfant et au grand-père, ces deux personnes se mettent à s’équivaloir dans une forme de miroir en écho ? Je laisse le soin à Elsa Quilin de continuer le tressage de cette affaire.

Références bibliographiques

[1] D.W.WINNICOTT, « La défense maniaque », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1971, p.15-32, conférence de 1935

et Sh.C. FEINSTEIN et E.A.WOLPERT, ibidem

et S.LEBOVICI, « la relation objectale chez l’enfant », in La Psychiatrie de l’Enfant, vol III, Fasc 1- 1961

[2] S.C.FEINSTEIN, E.A. WOLPERT, « la « maladie maniaco-dépressive juvénile », in La Psychiatrie de l’Enfant, vol. XV, Fasc 1-1972, p.132-147

[3] J.COTARD, M.CAMUSET, J.SEGLAS, Du délire des négations aux idées d’énormité, L’Harmattan, 1997, p.29 et 80

[4] M.CZERMAK, Patronymies, Erès, 2012, p.173

[5] E.KRAEPELIN, La folie maniaque-dépressive, Leipzig, 1913, et Jérôme Million, 2013, p.27 et suiv, 99

[6] E.K, op cit p. 78-89

[7] Sylviane GIAMPINO et Catherine VIDAL, Nos enfants sous haute surveillance, Albin Michel, 2009, p. 29

[8] C.VIDAL, ibidem, p. 79, citant notamment A.J. Bartley et al, “Genetic variability of human brain size and cortical gyron patterns”, in Brain, vol 120, 257-262, 1997

[9] Nicole DOPCHIE, « Le syndrome hyperkinétique », in La Psychiatrie de l’enfant, Numéro 11, fascicule 2, 1968

[10] Julian AJURIAGUERRA, « comparaisons entre les notions d’instabilité psychomotrice et de syndrome hyperkinétique », in Enfances et Psy, Eres 2012/1 no.54, p. 147-157, introduit par Fabien Joly

[11] Marcel CZERMAK, « oralité et psychose », in Patronymies, Erès 2012, p.163